【CDレビュー】Made in Belgium

1月半ばごろから、ベルギーのレーベル”Phaedra Records”がリリースしている”In Flanders’Fields”シリーズのCDを1日1枚ペースで聴き続けているのですが、ベルギー近現代作曲家、沼が深くてやばいです。

吹奏楽曲を書いている作曲家も多いのもあって、只今絶賛ベルギー吹奏楽キャンペーン中です。

ピート・スウェルツめっちゃかっこよい。ベルギー吹奏楽の父ポール・ジルソンが尊い。

そんな私のために作られたようなCD、

ヤン・ヴァンデルロースト指揮、ベルギー・ギィデ交響吹奏楽団

「Made in Belgium」。

ギィデ創立175周年記念の企画盤とあって、内容は非常に豪華。

スウェルツ、ハーデルマン、ヴァンデルロースト、ブロッセ、ウェニャン、クレパン、セヘルスという現代のベルギー作曲家に加えて

アプシル、ジルソン、ポートという20世紀ベルギー吹奏楽史に残る作曲家の面々が並ぶ収録曲一覧。

(とりあえずやばい面々だということは伝えたい)

その上我らがヴァンデルローストがゲストコンダクターだなんて!

そんなの買うしかないじゃない!

というわけで家に届いてから5,6回聴いています。

非常に陽気というか、お洒落な要素を含んだ曲が多く収録されていてとても楽しい。

選曲はヴァンデルローストと当時のギィデの常任指揮者:フランソワ・ド・リデル(Francois De Ridder)が担当。ほんっとに選曲センスが良くてしんどい。

ド・リデル氏はこのCDがリリースされる前の2007年6月16日に事故で逝去され(収録は2007年3月)、このCDは彼を追悼するアルバムでもあります。

一度Twitterに書いたものの使いまわしなんですが、

各曲ごとの感想をまとめます。

タイトルがカタカナだったり和訳だったりするのは筆者の好みの問題。

YouTubeでも聴けたり聴けなかったりするんですが、

ぜひCDを買って聴いてみてください。

特にレア盤でもなく、主要な吹奏楽系通販サイトなら買えます。

ミュージックストア・ジェイ・ピー

バンドパワー(楽天市場)

WBP Plus!(ヤフーショッピング)

マルテニッツァ/ピート・スウェルツ

ピート・スウェルツ(Piet Swerts)は1960年生まれの作曲家・ピアニスト。

吹奏楽曲も作曲していますが、室内楽曲や管弦楽曲の分野での活動がメインなイメージです。

日本で知られている作品には、サクソフォン奏者:須川展也氏が委嘱した「ウズメの踊り」や、「クロノス」が挙げられるでしょうか。どちらもサックスの曲ですが…

2019年にはピアノソナタの自作自演アルバム「Insight Your Inside」をリリースするなど、ピアニストとしてもバリバリ現役です。

Insight your Inside (YouTube)

「マルテニッツァ(Martenizza)」は、春の訪れを祝うブルガリアのお祭りに欠かせない、アクセサリーのようなアイテムの名前。この曲にも「春の序曲(Spring Overture)」というサブタイトルがつけられています。

プロコフィエフの「スパルタキアード行進曲」に通ずるようなパワフルさ。

「えー!スウェルツってこんな曲も書いてるのか!」というようなポジティブっぷり。

でも楽しいだけじゃない、巧さも感じさせてくれるのが流石スウェルツ。

ゲルニカ/ヤン・ハーデルマン

ヤン・ハーデルマン(Jan Hadermann)は1952年生まれの作曲家・指揮者。

バスクラリネット協奏曲「スポットライト・オン・ザ・バスクラリネット」とか書いてる方。

ヴァンデルローストと同じく、アントワープ王立音楽院でウィレム・ケルステルス(Willem Kersters)に作曲を師事。ヴァンデルローストの兄弟子とも言える。

ゲルニカ(Guernica)はパブロ・ピカソの同名の絵画をモチーフにした作品。元の絵画がスペイン・バスク地方での戦争の惨禍の様子を描いているので、暗めのシリアスな主題とスペイン舞曲風の5拍子の音楽、そして平和を願うコラールで構成された重いテーマの曲です。ハーデルマンがこういうテーマを扱っているとは知らなかった。

曲の途中で「アマゾニア」っぽくなるところや最後のコラールに弟弟子のヴァンデルローストと共通するものを感じて、彼らの先生のケルステルスがどんな吹奏楽曲を書いていたのか気になって気になって仕方なくなりました(管弦楽や合唱曲をメインに作曲していた方ですが、吹奏楽曲もいくつか作曲していたらしく…)。必ずしも師匠と同じような作風になるとは言えないけれど、多少は影響されるんだろうから、ねえ。

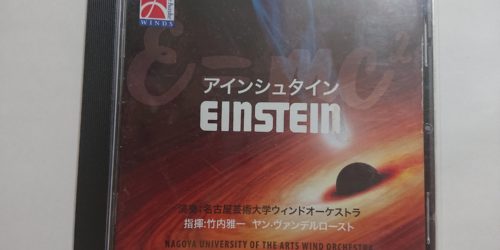

シンフォニエッタ~水都のスケッチ~より第2,3,4楽章/ヤン・ヴァンデルロースト

ヤン・ヴァンデルロースト(Jan Van der Roost)は1956年生まれの作曲家・指揮者。

このアルバムでも全曲指揮を担当しています。

後の情報はこのブログのいたるところに書いてあるので割愛。

CDの収録時間の問題で第1楽章がお蔵入りしたらしいです。このうっかりさんめ…

幾度となく聴いた曲ではあるけれど、やっぱり何度聴いてもカッコいい。

作曲したヴァンデルローストもヤバいけれど、この曲を作曲者に書かせた大阪市音楽団のヤバさたるや…

第4楽章でスパルタクスっぽいのが出てくるのに気付きました。

イル・セニョール・ブロッシーニ/ディルク・ブロッセ

ディルク・ブロッセ(Dirk Brossé)は1960年生まれの作曲家・指揮者。

映画音楽もよく作曲していたり、最近は指揮者としての活動が目立っています。

今日(2月18日)が誕生日だそうです。60歳!ハッピーバースデー!

なんだかとてもタイミングが良いのですが、この曲は「ハッピーバースデー」の歌を主題として扱っています。

理由は、この曲がブロッセのお父様の70歳の誕生祝いに書かれたため。

タイトルはイタリア語で、和訳すると「ブロッシーニ氏」。

イタリアの作曲家:ロッシーニの笑劇「イル・セニョール・ブルスキーノ」をもじったタイトルですが、この劇には「または放浪する息子」というサブタイトルが付いています。放浪する息子は作曲家本人のことでしょうか…

じつはブロッセはイタリアにルーツを持つ家系だそうです(解説書より)。

映画音楽も得意とするブロッセらしく、非常に明るくロマンチックな曲調が印象的です。

プチ・スイート/ジャン・アプシル

ジャン・アプシル(Jean Absil)は1893年生、1974年没の作曲家。

ベルギーのワロン語圏(フランス語系)の生まれで、姓はAbsilと書いてアプシルです。

フランス語ではsやtの前に来る”b”は”p”の発音になるそうです。

「ルーマニア民謡の主題による組曲」がサックス四重奏でよく演奏されているでしょうか。

「プチ・スイート(Petite Suite)」は「小組曲」と訳されるようですが、「子どもの日常の生活の様子が表現されている」という作品解説を読んで、原題の方が可愛いくて合ってるなと思ったのでそのままプチ・スイートと呼ぶことにします。

3部構成の組曲で、それぞれ「愉快な子どもの歌」「おとぎ話」「メリーゴーランド」から題材が得られています。なるほど遊園地にいるような楽しい曲。

祈り/ポール・ジルソン

ポール・ジルソン(Paul Gilson)は1865年生、1942年没の作曲家・音楽教育者。

日本の吹奏楽シーンでは何故かよくわからないけど全くと言っていいほど知られていないのですが、本国では「ベルギー吹奏楽の父」と呼ばれるほどの、吹奏楽界のキーパーソンです。

1925年には教え子たちと作曲グループ”The Synthetists“を結成し、ギィデとタッグを組んで吹奏楽レパートリーの充実に努め、さらに吹奏楽の話題をメインに取り上げた雑誌”La Revue Musicale Belge”を隔週で刊行するなど、精力的に活動していました。

日本やアメリカで「吹奏楽の父」といったらまずアルフレッド・リードが挙げられるでしょうが、ヨーロッパの、より早い時代の「吹奏楽の父」も、どうかお見知り置きを!!!

「祈り(La Prière)」は、なんとジルソンが20歳の時の作品。1885年作曲ということでオールドな響き、元祖「オルガンのような響き」といった感じ。スコットランド要素が入っているようです。

この「祈り」ですが、ヴァンデルローストの教え子であるケヴィン・ホーベン(Kevin Houben)のブラスバンド曲”Where Angels Fly”にも引用されています。…ということを昨日知りました。

Where Angels Fly – Kevin Houben

ジプシーの記憶/アンドレ・ウェニャン

アンドレ・ウェニャン(André Waignein)は1942年生、2015年没の作曲家・指揮者。

アルトサクソフォンのための「ラプソディ」が比較的知られています。サックスで知られてる作曲家多いな?

私はこのアルバムで初めて名前を知りました。

「ジプシーの記憶(Reminiscenza Gitana)」は元々ピアノのために書かれた作品で、後に吹奏楽のためにオーケストレーションされました。元のピアノ版の音源や楽譜は見つけられず…

舞曲のような、物語よりはサウンドとリズムで魅せるタイプの作品。

カッコいいです。

カプリチオ/マルセル・ポート

マルセル・ポート(Marcel Poot)は1901年生、1988年没の作曲家。

前述のジルソンの弟子として、初めの方に名前が挙がってくる人物です。

この時代の人なので流石に吹奏楽よりは管弦楽の方が作品数も多く、管弦楽のために6つの交響曲を書いています。

吹奏楽曲では「ディオニソス(Dyonysos)」などが今でも時々演奏されているようです。

シュミットの「-の祭り」とややこしいですが…。

「カプリチオ(Capriccio)」は1963年に書かれた作品。これくらいの年代になってくると、何となく「こういうのリード作品で聞いたことある…」と思うような節もちらほら聞こえてきます。

友情の讃歌/アラン・クレパン

コンクルージョン/ヤン・セヘルス

ごめんなさい、曲も短いのでまとめました!

アラン・クレパン(Alain Crepin)は1954年生まれのサクソフォン奏者・指揮者・作曲家。

ベルギー空軍軍楽隊で指揮者を務めた経験もある人物です。

ヤン・セヘルス(Jan Segers)は1929年生まれの指揮者・作曲家。軍楽隊で指揮者を務めたほか、ベルギー放送協会(現フランドル放送協会)でプロデューサーも務めた人物です。

「友情の讃歌(Friendship’s Hymn)」、「コンクルージョン(Conclusion)」、どちらもカジュアルめながら豊かな響きをもつショートピース。

このくらい軽音楽よりの3~4分の曲を書ける奏者兼指揮者兼作曲家(何足かのわらじを掛け持ちしてる人)、ベルギーでよく見かけるイメージがあります。

コンクルージョンは和訳すると「終曲」になるのですが、こんなに用途が限定されたタイトルの作品あるんですね…

2件のフィードバック