IBK2020(国際吹奏楽コングレス)に参加する作編曲家をまとめてみた

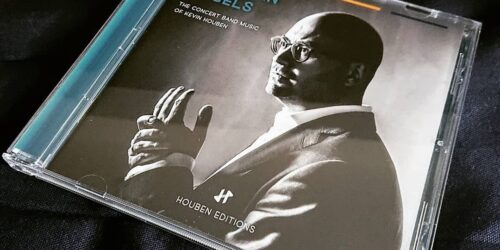

9.Kevin Houben/ケヴィン・ホーベン

1977年、ベルギー・ペーアー出身。ピアノやトランペットの教育を受け、音楽院ではトランペット・ソルフェージュ・室内音楽教育学・吹奏楽・指揮・作曲を学んだ。多くの吹奏楽曲と、交響曲第1番をはじめとする管弦楽作品を作曲。指揮者としても活躍中。

ベルギーのすごい市民吹奏楽団、「ベルギー王国ペーアー吹奏楽団(Koninklijke Harmonie van Peer)」の指揮者

講演内容)クロスオーバー要素を含む様々な構成手法の議論

ダンス、歌、映像、サンプル音源、電子音楽など、クラシック分野以外の音楽の流行と吹奏楽を結びつける方法について、ホーベン自身の作品を例にとりながら講演する。

10.Jörg Murschinski/ヨルグ・マルチンスキー

1973年、ドイツ・ヴェルツハイム出身。大学では音楽理論と英語研究を修め、卒業後は1998年~2008年の10年間、ホーエンハイム大学コンサートバンドの指揮者を務める。現在は主にドイツ連邦軍や警察音楽隊のための楽曲アレンジを提供している。

講演内容1)メドレーの解剖学

使用する楽曲の選択、配置、処理、導入(イントロ)の設計、楽曲の編曲と終わりに関する考え方、アプローチなど、メドレー作品を作曲するにあたって欠かせない基礎知識・技能について講演する。

講演内容2)指揮者によるスコアの変更(手直し)について

スコアで指定されている編成と実際のバンドの編成の不一致など、スコアを改変する場合の意味、必要性、正当性、制限についての講演。数週間前にTwitterの吹奏楽界隈タイムラインでも盛り上がっていたトピックとあって、非常に興味深い。

11.Oliver Nickel/オリヴァー・ニッケル

1973年、ドイツ・ダルムシュタット出身。管弦楽団や吹奏楽団の指揮者を務めるほか、編曲家としても活動。もっとも有名な吹奏楽編成向けのアレンジ作品は、アルトゥーロ・マルケス作曲「ダンゾンNo.2」。

講演内容)演奏会プログラムのクオリティ

演奏会のプログラムの選曲にあたって、良い作品をどうやって知り、どう組み合わせるか? きっとヨーロッパのバンド運営者は必聴の講演だろう。日本でもこういうワークショップあるのかな。

12.Gerald Oswald/ジェラルド・オズワルド

1968年、オーストリア・グロースザンクトフロリアン出身。トランペット・指揮・作曲の研究に励み、トーマス・ドスやヤン・ヴァンデルローストのワークショップを受講。

初級バンドやユースバンドにやさしい、グレード3程度の明るい作品が多数を占める。

講演内容)青少年バンドとオリジナルのエンターテインメント音楽にとっての音楽の重要性

子どもやティーンエイジャーが楽器を学び、オーケストラで演奏するための鍵となる「遊び心」。オズワルドの「遊び心」に満たされた作品を作曲者自らが解説する。